民泊運営における宿泊人数の設定は、収益性だけでなく法令遵守の観点からも極めて重要です。「何名まで受け入れられるのか」「法的な上限はあるのか」「人数に応じてどう料金設定すべきか」といった悩みを抱える民泊オーナーは少なくありません。適切な宿泊人数の設定は、行政処分のリスク回避だけでなく、近隣トラブルの防止や保険適用範囲の確保にも直結します。

本記事では、住宅宿泊事業法に基づく人数制限の法的根拠から、効果的な料金設定方法、他施設の事例比較、人数別の設備準備、そして人数超過時のリスクまで、詳しく紹介します。

民泊の宿泊人数に法的な上限はある?

民泊で受け入れられる宿泊人数には明確な法的上限が設けられています。この制限は、住宅宿泊事業法(いわゆる民泊新法)に基づいており、安全性の確保や近隣住民への配慮が主な目的です。

宿泊人数の上限を正しく理解し運営することは、法令違反の回避だけでなく、適切な施設運営や収益管理にも直結する重要事項です。また、自治体によって追加の条例が設けられているケースも多いため、地域ごとの規制も把握する必要があります。

それでは、具体的な法的基準と条例例について見ていきましょう。

民泊の宿泊人数制限の根拠

民泊で宿泊できる最大人数は、明確な法律での制限はありません。しかし「宿泊者の数は、住宅の居室の床面積に応じて、1人当たり3.3平方メートル以上を確保すること」と規定されています。

例えば、25平方メートルの居室面積を持つ民泊施設の場合、最大宿泊人数は「25 ÷ 3.3 = 7.57…」となり、小数点以下は切り捨てて最大7名までの宿泊が可能となります

また、宿泊人数の制限には住居としての本来目的も関係しています。民泊は「住宅」を活用したビジネスであるため、過度な人数を受け入れることで住宅としての性質を失うことを防ぐ意図もこの規制にはあります。

住宅宿泊事業法で定める最大人数

住宅宿泊事業法による基本的な人数制限に加え、各自治体では独自の条例によって追加規制が設けられていることがあります。地域の実情に合わせた規制となっているため、民泊を運営する地域の条例を確認することが不可欠です。

例えば、東京都の新宿区では、住居専用地域において宿泊施設を運営する場合、住宅全体を民泊として提供する際の最大宿泊人数を「8名まで」と制限しています。この規制は、住宅地での騒音やゴミ問題などの近隣トラブルを防止するために設けられています。

これらを防ぐために、実務上では自治体への届出前に必ず該当地域の条例を確認し、法的基準と条例の両方に準拠した宿泊人数を設定することが重要です。

このように、民泊の宿泊人数制限は国の法令と自治体の条例の両方によって規定されています。適切な運営のためには、これらの制限を正確に理解し、遵守することが必要です。また、次のセクションでは、こうした人数制限を踏まえた料金設定の方法について詳しく解説します。

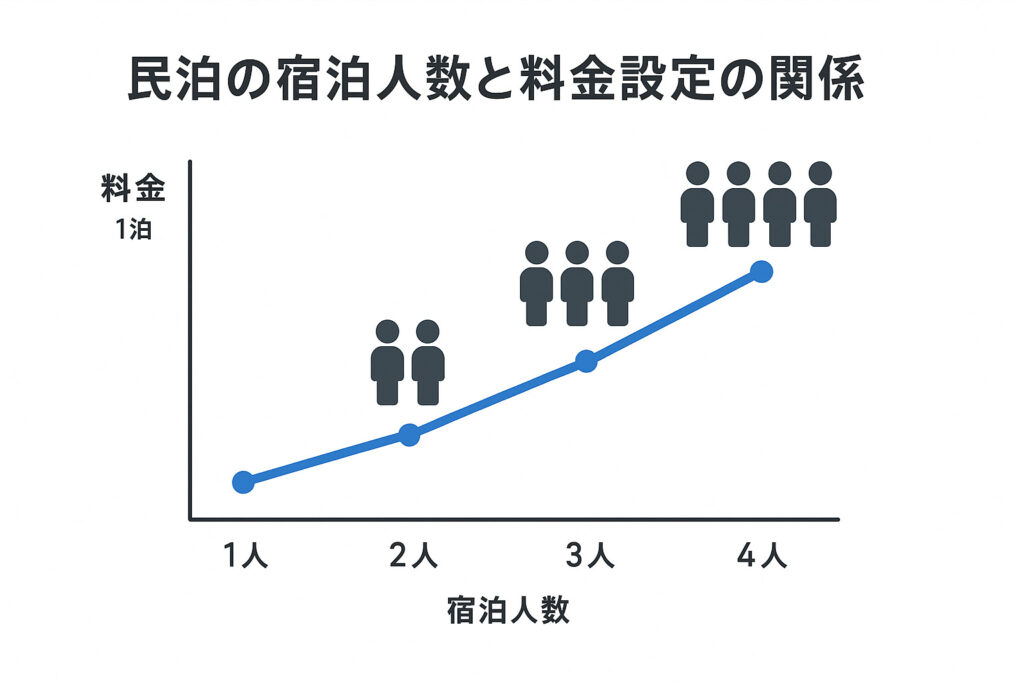

民泊の宿泊人数と料金設定の関係は?

民泊運営において宿泊人数と料金設定は、収益性に直結する重要な要素です。適切な料金体系を構築することで、稼働率と収益の最大化が図れます。

宿泊人数別の料金設定は、施設の規模や設備、ターゲット層によって最適な方法が異なります。例えば、ファミリー向けの大型物件では定額制が喜ばれる一方、バックパッカー向けの物件では人数比例制が効果的な場合もあります。

それでは具体的な料金設定パターンや追加チャージの仕組み、そして設定時の考慮点について詳しく見ていきましょう。

宿泊人数別の料金設定パターン

民泊の料金設定には大きく分けて3つのパターンがあります。それぞれに特徴とメリット・デメリットがあるため、物件の特性や運営方針に合わせて選択するのが理想的です。

1つ目は「定額制」です。これは宿泊人数に関わらず一律の料金を設定する方法で、最もシンプルな料金体系です。この方式のメリットは料金がわかりやすく、予約時の説明も簡単なことです。特にファミリー層や団体客向けの物件に適しています。一方、少人数利用の場合に割高感が生じるため、稼働率が下がる可能性があります。

2つ目は「人数比例制」です。これは1人あたりの料金を設定し、宿泊人数に応じて総額を計算する方法です。例えば「1名につき5,000円/泊」という設定にすると、4名での宿泊なら2万円となります。少人数での利用でも料金が抑えられるため、幅広い客層に対応できることがメリットです。しかし、予約時に正確な人数申告が必要で、後から人数変更があった場合の対応が煩雑になることがデメリットです。

3つ目は「ベース料金+追加人数チャージ制」です。これは基本料金を設定した上で、一定人数を超えた場合に追加料金をチャージする方法です。例えば「2名まで15,000円、3名目以降は1名につき3,000円追加」といった形です。これにより、少人数利用時の料金的メリットと、多人数利用時の適正な収益確保の両立が可能になります。多くの民泊予約サイトでもこの料金体系に対応しており、実際に採用している運営者も多いです。

他にも、平日と休日で料金を変える「シーズン制」や、連泊割引を組み合わせることで、より柔軟な料金設定が可能です。適切な料金体系を選ぶことで、稼働率と収益の両方を最適化していきましょう。

追加人数チャージの仕組み

追加人数チャージは、基本料金に上乗せする形で適用する追加料金のことです。これを上手に活用することで、幅広い宿泊人数に対応しながら、適切な収益を確保できます。

追加人数チャージを設定する際に最も重要なのは「基準となる人数」の決定です。一般的には2名または4名を基準とすることが多いですが、物件の広さや設備によって最適な基準人数は異なります。例えば、ダブルベッド1台のみの小型物件であれば2名を基準とし、ベッドが複数ある物件では4名を基準とするなど、実際の宿泊環境に即した設定が重要です。

追加料金の金額設定には、以下の要素を考慮すると良いでしょう。

まず「1名あたりのコスト増加分」です。追加の宿泊者によって発生する水道光熱費、消耗品費、清掃費の増加分を計算します。

次に「市場相場」です。同じエリアの類似物件がどのような追加人数チャージを設定しているかを調査しましょう。あまりに高額な追加料金は予約の障壁になる可能性があります。

また「シーズン変動」も考慮すべき点です。繁忙期には追加人数チャージも高めに設定し、閑散期には割引を適用するなど、需要に応じた変動を取り入れることで収益の最大化が図れます。

追加人数チャージを適用する際の実務上の注意点として、予約システム上での設定方法を確認しておくことが大切です。AirbnbやBooking.comなどの主要予約サイトでは、追加人数チャージを簡単に設定できる機能が用意されています。

料金設定時に考慮すべきこと

適切な料金設定を行うためには、様々な要素を総合的に考慮する必要があります。以下のポイントを押さえることで、競争力のある魅力的な料金設定が可能になります。

まず「物件の収容キャパシティ」を正確に把握しましょう。法律で定められた1人あたり3.3㎡以上の基準を遵守しつつ、快適性も考慮した最適な宿泊人数を設定します。ベッド数や布団の収納スペースも確認し、実際に受け入れ可能な人数を明確にしておくことが重要です。

次に「固定費と変動費の把握」です。固定費には家賃、保険料、インターネット利用料などが含まれ、変動費には清掃費、アメニティ費、水道光熱費などがあります。これらのコストを正確に把握した上で、確実に利益が出る料金設定を行いましょう。特に変動費は人数によって増加するため、追加人数チャージを設定する際の重要な判断材料となります。

さらに「競合物件の料金調査」も欠かせません。同じエリアの類似物件の料金相場を調査することで、市場での適正価格を把握できます。あまりに高すぎれば予約が入りにくくなり、低すぎれば収益性が悪化するため、相場を踏まえた上での差別化が重要です。

加えて「ターゲット層の特性」も考慮すべき点です。ファミリー層をターゲットにするなら定額制が喜ばれ、カップルや少人数グループをターゲットにするなら人数比例制が効果的です。ターゲット層の予算や滞在スタイルを想定した料金設定を心がけましょう。

他の宿泊施設は宿泊人数をどう設定している?

宿泊施設の種類によって宿泊人数の設定方法は大きく異なります。これは施設の特性や対象顧客層、設備の充実度などが関係しているためです。民泊運営者にとって、他施設の人数設定を理解することは、自身の施設の競争力を高め、適切な料金設定を行う上で非常に役立ちます。

ホテル、旅館、民宿といった異なる形態の宿泊施設がどのように宿泊人数を設定し、どのような特徴があるのかを見ていくことで、民泊運営の参考になる点が多くあります。それぞれの施設タイプが持つ特徴や傾向を把握し、自身の民泊運営に活かしていきましょう。

ホテル

ホテルの宿泊人数設定は、部屋のタイプによって明確に区分されているのが特徴です。一般的に、シングルルームは1名、ダブルルームは2名、ツインルームは2名、トリプルルームは3名というように、ベッド数や部屋の広さに応じた定員が設けられています。

多くのビジネスホテルでは、定員を超える宿泊は基本的に認めていません。これは消防法や建築基準法などの法的要件を遵守するためです。例えば、シングルルームの広さは9~12㎡程度で設計されており、1人用のベッドのみが設置されています。このような部屋に複数人が宿泊することは、安全面や快適性の観点から避けられています。

一方、リゾートホテルやシティホテルでは、追加ベッドやエキストラベッドの設置によって、定員よりも多い宿泊人数に対応している場合があります。例えば、ツインルーム(定員2名)に追加ベッドを入れて3名での利用を可能にするといったケースです。ただし、この場合も部屋の広さが十分にあることが前提条件となり、追加料金が発生するのが一般的です。

ファミリールームやスイートルームといった広い部屋タイプでは、4名以上の宿泊が前提となっています。

ホテルの場合、部屋タイプごとに明確な定員が設定されているため、予約システム上での管理がしやすいというメリットがあります。また、顧客側も部屋タイプを選ぶ際に、必要な人数に応じた選択がしやすくなっています。

旅館

旅館の宿泊人数設定は、和室の特性を活かした柔軟な対応が特徴です。洋室主体のホテルとは異なり、和室は布団を敷く数によって宿泊人数を調整できるため、より柔軟な人数設定が可能となっています。

一般的な旅館では、和室の広さに応じて定員が設定されています。例えば、6畳の和室であれば2~3名、8畳であれば3~4名、10畳であれば4~5名という具合です。これは、1人あたりの快適な空間を確保するための目安となっています。

料金設定については、「1人あたりの料金×人数」という計算方法が一般的です。例えば、1泊2食付きで1人12,000円の場合、3名での利用なら36,000円となります。この方式は「人数比例制」に当たり、人数が多いほど総額も比例して高くなります。

部屋の広さや間取りによっては「最低利用人数」が設定されていることもあります。例えば、広い特別室や露天風呂付き客室などは「2名様からご利用可能」といった形で、1名での利用を制限している場合があります。これは、1名での利用では採算が取れないためです。

民宿

民宿の宿泊人数設定は、個人経営の小規模な宿泊施設という特性を反映した、よりカジュアルなアプローチが見られます。一般的に、民宿は5~10室程度の小規模な施設が多く、家族経営で運営されているケースも少なくありません。

多くの民宿では、1部屋あたりの定員を3~5名程度に設定しています。これは和室を主体とした作りが多いためで、布団の数で調整できる柔軟性があります。料金設定は「1人あたりの料金×人数」という人数比例制を採用しているケースが多いです。

民宿の特徴的な点として、「貸切プラン」を提供している施設が多いことが挙げられます。例えば、「一棟貸切15,000円(最大6名まで)」といった形で、1グループでの利用を前提とした料金設定です。これは、プライバシーを重視する家族連れやグループ客のニーズに応えるものであり、民泊の料金設定においても参考になる点です。

また、多くの民宿では、繁忙期と閑散期で料金設定を変えています。例えば、夏休みやゴールデンウィークなどの繁忙期は通常料金の20~30%増し、閑散期は10~20%引きといった具合です。これにより、年間を通じた稼働率の平準化を図っています。

宿泊人数に応じた設備や備品の準備方法は?

民泊を運営する上で、宿泊人数に合わせた適切な設備や備品の準備は、ゲストの満足度を左右する重要な要素です。特に寝具やアメニティは、実際の宿泊体験に直結するため、十分な数と質を確保することが不可欠です。

適切な準備を怠ると、「タオルが足りない」「布団が人数分ない」といった基本的なクレームにつながりかねません。宿泊者数の増減に柔軟に対応できる備品管理体制を整えることで、ゲストの満足度向上とスムーズな運営の両立が可能になります。

それでは、宿泊人数別の寝具・ベッドの準備方法、アメニティ・消耗品の管理方法、そして清掃についてそれぞれ詳しく見ていきましょう。

人数別の寝具・ベッド

宿泊者が快適に過ごすためには、人数に応じた適切な寝具の準備が欠かせません。物件の広さやレイアウトに合わせた最適な寝具配置を考えることが重要です。

まず、寝具の種類と特徴を理解しておきましょう。一般的に民泊で使用される寝具には、ベッド、布団、ソファベッドなどがあります。ベッドはシングル(幅90~100cm)、セミダブル(幅120cm)、ダブル(幅140cm)、クイーン(幅160cm)、キング(幅180cm以上)などのサイズがあります。基本的にシングルとセミダブルは1人用、ダブル以上は2人用として考えるのが一般的です。

2名までの場合は、ダブルベッド1台かシングルベッド2台が基本となります。カップルや友人同士などの関係性によって希望が異なるため、可能であれば事前に確認すると良いでしょう。また、シングルベッド2台を並べてキングサイズとして利用できるようにするのも一つの方法です。

3~4名の場合は、ダブルベッド1台とシングルベッド2台、あるいはシングルベッド4台という組み合わせが一般的です。家族連れやグループ客が多いターゲット層であれば、エキストラベッドや布団を追加で用意しておくと柔軟に対応できます。

5名以上の場合は、ベッドだけでなく布団や敷布団を併用するケースが多くなります。その際は収納スペースにも配慮が必要です。例えば、押し入れやクローゼットに布団一式(敷布団、掛け布団、枕)を人数分収納できるようにしておきましょう。また、布団を敷くスペースも確保しておく必要があります。

寝具の数だけでなく質も重要です。特に布団やマットレスは、寝心地の良さが口コミ評価に直結します。安価な寝具を多数用意するよりも、中級以上の品質の寝具を適切な数だけ用意する方が、長期的には評価向上につながります。

アメニティ・消耗品

宿泊人数に応じたアメニティや消耗品の準備は、ゲストの快適な滞在をサポートする重要な要素です。必要十分な数量を用意することで、「足りない」というストレスからゲストを解放できます。

基本的なアメニティとしては、タオル類(バスタオル、フェイスタオル、ハンドタオル)、歯ブラシセット、シャンプー・コンディショナー・ボディソープ、スリッパなどが挙げられます。これらは宿泊人数分を必ず用意しましょう。

その他、ティッシュペーパー、トイレットペーパー、キッチンペーパーなどの紙製品も宿泊人数と滞在日数に応じて準備が必要です。特にトイレットペーパーは使用量が多いため、1人1泊あたり0.5~1ロールを目安に用意しておくと良いでしょう。

消耗品の管理方法としては、「最低在庫数」を設定し、それを下回ったら補充するというルールを作っておくと効率的です。例えば、バスタオルなら最大宿泊人数の2倍、トイレットペーパーなら10ロールといった具合に、最低ラインを決めておきましょう。

清掃

宿泊人数が増えるほど、清掃の負荷も比例して高まります。効率的かつ確実な清掃方法を確立することで、運営コストの削減と顧客満足度の向上を両立させることができます。

まず、宿泊人数別の清掃時間の目安を把握しておきましょう。一般的に、2名利用の場合は1~1.5時間、4名利用では1.5~2時間、6名以上では2~3時間程度が必要です。これは物件の広さや設備によっても異なりますが、人数が増えるほど使用範囲が広がり、汚れも増えるため、清掃時間は長くなる傾向にあります。

さらに、大人数の宿泊では特に気をつけるべき箇所があります。キッチンは使用頻度が高くなるため、コンロ周りの油汚れや排水口のつまりに注意が必要です。また、浴室やトイレも使用頻度が上がるため、カビや臭いの発生リスクが高まります。これらの箇所は、定期的な深掃除を行うことで、清潔な状態を維持できます。

大人数の利用が続く場合は、定期的なメンテナンスも欠かせません。特に寝具やタオル類は使用頻度が高まるため、劣化のチェックと適切な交換が必要です。目安としては、タオル類は半年~1年、シーツ類は1~2年、マットレスは3~5年での交換を検討すると良いでしょう。

民泊の人数設定を超えた場合のリスクは?

民泊運営において宿泊人数の上限を設定することは、単なる運営上のルールではなく、法令遵守や安全確保のための重要な要素です。申請した最大宿泊人数を超過して営業することは、様々なリスクや問題を引き起こす可能性があります。

宿泊人数の超過は「一時的なことだから」「少し多いだけだから」と軽視されがちですが、実際には行政処分のリスク、近隣トラブル、保険適用外となるケースなど、民泊ビジネスの存続にも関わる深刻な問題に発展する恐れがあります。

適切な宿泊人数を設定し遵守することは、持続可能な民泊運営の基本といえるでしょう。それでは、具体的にどのようなリスクがあるのか詳しく見ていきましょう。

人数超過による行政処分・罰則

民泊における宿泊人数超過は、住宅宿泊事業法(民泊新法)の違反行為に該当し、行政処分や罰則の対象となります。行政処分は軽微なものから重いものまで段階的に適用される仕組みとなっています。

まず最も軽いケースでは「指導・助言」から始まります。これは初回の軽微な違反の場合に適用されることが多く、口頭または文書での改善要請が行われます。例えば、届出上の最大宿泊人数が6名のところ、7名の宿泊を受け入れたことが発覚した場合などが該当します。

次の段階として「改善命令」があります。改善命令は文書で交付され、期限を定めて改善することを求められます。この命令に従わない場合は、より重い処分に進むことになります。改善命令が出された場合、その内容は自治体によっては公表される場合もあり、風評被害にもつながりかねません。

さらに違反が継続するか重大な場合には「業務停止命令」が出されます。これは一定期間(通常は1か月~6か月程度)の営業停止処分で、その間は一切の営業ができなくなります。予約済みの宿泊者への対応や収入の途絶など、経営に大きな打撃となります。

最も重い処分としては「届出取消」があります。これは民泊営業の権利そのものを失うことを意味し、再度申請する場合も審査が厳格化されるため、実質的に民泊ビジネスからの撤退を余儀なくされる可能性があります。

これらの行政処分に加えて、住宅宿泊事業法では罰則規定も設けられています。

このような処分を避けるためには、申請時の最大宿泊人数を適切に設定し、予約管理システム上でもその人数を超える予約を受け付けないよう設定することが重要です。また、チェックイン時に実際の宿泊者数を確認し、申告と異なる場合は適切に対応することも必要です。

近隣トラブル・クレームのリスク

宿泊人数を超過することで発生する近隣トラブルやクレームは、民泊経営の継続性に大きな影響を及ぼします。人数が増えるほど騒音や生活音が大きくなり、近隣住民との摩擦が生じやすくなるためです。

特に騒音問題は最も多い苦情の一つです。宿泊人数が増えれば会話や足音、ドアの開閉音なども比例して増加します。例えば、定員4名の物件に8名が宿泊した場合、通常の倍以上の生活音が発生する可能性があります。特に夜間の騒音は近隣住民の睡眠を妨げ、強い不満につながりやすいです。

さらに、ゴミ出しに関するトラブルも頻発します。宿泊人数が増えればゴミの量も増加します。特に外国人観光客の場合、日本のゴミ分別ルールを理解していないケースも多く、分別されていないゴミや収集日以外の日に出されたゴミによって、近隣住民や自治会からクレームが入ることがあります。

これらのトラブルが積み重なると、近隣住民から自治体への通報につながり、前述の行政処分のリスクが高まります。実際に、多くの民泊の立入調査は近隣住民からの通報がきっかけとなっています。

特に住宅地や住居専用地域で民泊を運営している場合は、近隣との良好な関係維持が事業継続の鍵となります。最大宿泊人数を厳守することはもちろん、ハウスルールの徹底や防音対策の実施など、トラブル予防のための施策を講じることが重要です。

保険適用外となるリスク

民泊事業者が加入している保険は、届出や申請時に申告した条件に基づいて契約されています。そのため、最大宿泊人数を超過した状態で事故や損害が発生した場合、保険金が支払われないリスクがあります。

民泊運営に関わる主な保険としては、「施設賠償責任保険」「家財保険」「火災保険」などがあります。これらの保険契約では、運営条件として最大宿泊人数が明記されていることが一般的です。

特に重大なのは、宿泊者の怪我や事故に関する補償です。例えば、浴室での転倒や階段からの転落など、施設内での事故が発生した場合、通常は施設賠償責任保険でカバーされます。しかし、定員オーバーの状態であれば、「管理上の過失」と判断され、保険金請求が拒否される恐れがあります。

火災リスクも看過できません。調理器具の使用頻度が増えることで火災リスクも高まります。定員を超えた宿泊者による調理器具の不適切な使用や、電気容量を超える電化製品の同時使用などが原因で火災が発生した場合、保険会社は「過負荷使用」として保険適用を拒否する可能性があります。

物件の破損や汚損に関するトラブルも増加します。人数が増えれば家具や設備の使用頻度も上がり、破損リスクが高まります。通常の使用による経年劣化であれば家財保険でカバーされますが、定員オーバーによる過度の使用と判断された場合、補償対象外となる可能性があります。

このようなリスクを回避するためには、まず第一に最大宿泊人数を厳守することが最も重要です。また、保険契約の内容を十分に理解し、補償範囲や免責事項を把握しておくことも必要です。

まとめ

民泊の宿泊人数設定は、単なる運営上の選択ではなく、法令遵守と持続可能なビジネスの基盤となる重要要素です。住宅宿泊事業法では1人あたり3.3平方メートル以上の居室面積確保を義務付け、自治体ごとの条例でさらに制限が加わることもあります。

適切な人数設定に基づいた料金体系の構築は収益最大化の鍵であり、定額制、人数比例制、ベース料金+追加チャージ制など、物件特性やターゲット層に合わせた選択が必要です。

また、他の宿泊施設の事例を参考にしながら、宿泊人数に応じた寝具や備品の準備、効率的な清掃体制の確立も欠かせません。

最大宿泊人数を超過した営業は行政処分、近隣トラブル、保険適用外といった深刻なリスクをもたらします。法令を遵守した適切な人数設定と運営が、長期的な民泊ビジネスの成功につながることを忘れないでください。